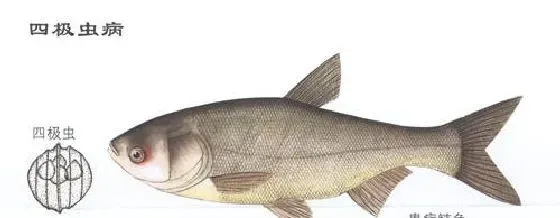

[病名]

鲢四极虫病

[病因]

由鲢四极虫寄生在鲢胆囊内引起。

[流行情况]

鲢四极虫在6、7月感染鲢鱼苗,越冬期在鱼体内处于变态期,越冬后期形成第一批成熟孢子,常并发水霉病、斜管虫病,引起病鱼大批死亡。

[症状]

少量寄生时症状不明显。严重时可引起病鱼消瘦,体色变黑,眼圈点状充血或眼球突出,鳍基部和腹部呈黄色,肝脏淡黄或苍白,胆囊极大,充满黄色或黄褐色胆汁;肠内充满黄色黏状物;个别病鱼体腔积水。

[诊断]

1、初诊:根据症状和流行情况初诊。

2、确诊:显微镜检查切片确诊。

[预防方法]

1、用生石灰彻底清塘,能杀灭塘底淤泥中的孢子。

2、严格执行检疫制度。

3、加强饲养管理。增强鱼体抵抗力。

[治疗方法]

发现病体及时清除,深埋在远离水源的地方。

病原四极病鱼是由鲢四极虫寄生引起的鱼病。虫体孢子球形,一端有4个形态和大小相似的球形极囊,无嗜碘泡,缝脊直,壳片有8~10条与缝脊平行的雕纹。

病症患四极虫病的白鲢体躯消瘦,有的体色发黑,眼圈出现充血现象或眼球稍突出,鱼腹和鳍基部变成黄色,有的病鱼与水霉和斜管虫病并发,造成大批死亡。

流行情况四极虫主要侵袭鲢鱼胆囊,使胆功能失常,能造成大规模死亡。

防治方法

(1)用生石灰彻底清塘,能杀灭塘底淤泥中的孢子,预防此病蔓延;

(2)每千克饲料拌入0.5~1克呋喃唑酮喂鱼,能降低发病率。

(1)病原鲢四极虫。营养体直径19.5~22.5μm。每个营养体内含孢子数很少。孢子呈球形,缝脊直,但不明显,每一壳片雕饰着8~10条与缝线粗细相同的条纹,其中一条与缝脊平行。孢子大小为10.5×10.1μm。4个形状与大小相似的球形极囊,集中排列于孢子的一端。极丝不明显。

(2)症状及病理变化据牛鲁祺(1983)报道:重症的病鱼体消瘦,部分鱼体变黑,眼圈出现点状充血或眼球突出。鳍基部和腹部变成黄色,为黄胆症。体表有斜管虫寄生的病鱼,体瘦多粘液,鳃呈贫血状态。病鱼肝呈浅黄色或苍白色;胆囊极大,充满黄色或黄褐色的胆汁;肠内充满黄色粘状物;个别鱼体腔内积水。切片观察,营养体密集成团,寄生在胆囊和胆管中,并显示四极虫堵塞胆小管、胆管及胆管毁坏。牛氏认为因四极虫的寄生,影响鱼对脂肪的消化吸收,所以鱼肥满度较低;病鱼经过长期的越冬饥锇和病原体由营养体转为孢子期,宿主大量养分被消耗,到越冬后期鱼体已极度虚弱,故极容易与越冬后常流行的斜管虫病并发,引起越冬后期鱼种的大量死亡。

(3)流行情况此病在黑龙江流行于越冬后的鲢鱼种,并可造成严重的死亡。其他地方尚未见报道。但在原苏联和欧洲某些国家的鲑养殖场,曾有爆发四极虫病,并在短期内造成大批死亡的病例。

(4)防治方法目前尚没有特别的防治方法,可参照下述的碘泡虫病防治方法处理。