第四集

现实是池塘已经富营养化的环境的改良,怎么创造一个我们曾经拥有的好环境?

原文再续书接上一回

诗曰:营养太富菌从滋,夏至水暖苗先知。

问底哪得净如初,为有源头说措施。

怎么创造一个曾经的好环境?那就先看看:

一:水体是怎么净化的?

养虾也好养鱼也好,大家都知道:水产养殖是先养水。这个水是怎么养?古语说得好:流水不腐!这就是最早的养水原则。一般受生活污染的水,在流淌中,水会慢慢的自然干净了。水体的这种自我净化能力水体就称为自净能力。

水的自净能力是指水对进入水中的污染物通过水体自身的物理过程、化学及生物过程,使污染物的分子改变,转化为其他物质(大家要注意:是转化为其他物质,而不是氧化一下、消毒一下,让人感到水好看蒙自己眼睛。这些污染物没有转化为其他物质消毒药过后、氧化性过后还是会肥起来),从而使污染物浓度降低、毒性减轻或者消失的能力。

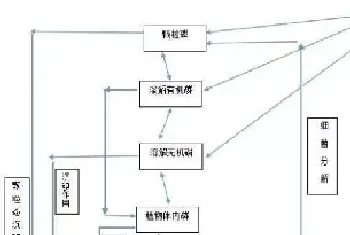

水体的自净过程是污染物质在水体中通过物理、化学和生物过程完成的。水中的污染物循环过程是一个综合了物理、化学和大、小生物圈同化的过程,这几个过程都是需要一定的水质条件才能够完成,而且这几个过程是相互依赖的,不是靠单单的提高水体某一个环节就可以完成,也就是说:我们不能够浪漫的想象:多放菌就可以达到菌—藻平衡,就可以有一个好水体。

养殖过程中浑浊水就是一个这几个过程断开的、单单是物理过程的例子:

在养殖生产过程中,有时候会出现浑浊水。这种水体的吸附能力比其他水质明显强,养殖户都感到浑浊水好、浑浊水安全。是的,浑浊水的吸附能力比较强,可以把水体的亚硝酸盐、氨氮等等有害物质暂时性的吸附住,水体的亚硝酸盐、氨氮等等明显减少,可是这仅仅是物理吸附,氨氮、亚硝酸盐依然在水体的吸附颗粒中并没有改变他们的分子式。这种吸附只是自净过程中的其中一个环节,这个环节仅仅是改变了污染物的分布,并未使污染物改变性质而消失,因此不能视为自净过程的整个过程。这种稀释、扩散、沉淀等作用只是改变了污染物的分布。一旦由于水体条件改变,比如浑浊的养殖水体,当藻一旦长起来,水体会发生电荷变化,水体中的微粒子会很快发生沉淀的加快。这时候这些粒子吸附的物质将会一下子重新游离出来,形成集中性的一次大污染,这样将会让水体的污染物忽然升高,出现水质更为不可控的现象。

所以浑浊水的养殖水体一旦转化为绿色水体,往往就是容易出现对虾由于水质忽然恶变而产生非常大的危害。

从这一点来说:我们不鼓励没有排污功能的池塘太过分依赖沸石粉吸附这种手段来调整池塘水体。

下一集:目前已经富营养化的环境(外水源、底泥)和曾经的好环境比较,发生什么改变?

欲知后事如何,且听下回分解。

二:连续剧旁白

朋友问:水体有机物多怎么杀虫?

写留言

2011年的六月,气温很热了,睦洲的老申养殖的笋壳鱼发生了纤毛虫,他尽管把能够买到的各种杀虫药轮着用,可就还是杀了一茬没几天又长一茬,纤毛虫就如燎原之火没法扑灭。看着每天的死鱼一天比一天增多,看着这白花花的银子扔到垃圾堆,老申的心都慌了。是这纤毛虫是耐药性强了?得加大用药量?可他的用药量已经比说明书增大了三倍了,再加就可能连鱼也杀了。而且这纤毛虫也怪,用药的当时是杀死了可随后又增多了,应该说不是耐药性的问题!后来估计是水太肥了,太适应纤毛虫的生长了,用了杀虫药了吧,残余偷生的虫子马上又再这有机物丰盛的环境中几何级的生长了,形成了杀不了的错觉。于是老申来了招釜底抽薪的妙计,决定先把水中溶解的、积在底泥的有机物给钝化了再使用杀虫剂。于是于在周二:老申每亩泼了2公斤塘生态的和一公斤的底康,周三再按常量用了一次纤虫净(锌盐),周四又用了一次底康。结果是:现在已过去一周多了,笋壳鱼长得是非常好的,已经一周多没死鱼了,经过抽样用显微镜镜检,结果是已经无纤毛虫。

这个例子说明:

水体的净化能力是有限度的。这个限度就叫环境容量。它的定义是:在保证人类的生存和生态平衡不受到危害的前提下,某一环境能够容纳的某种污染物的最大负荷量。我们的养殖户水体由于淤泥积累、人为投料、养殖密度的原因,有时候会远远超出我们水体的净化能力。在养殖水体出现寄生虫的时候,说明水体的污染程度已经依赖消费水中的有机物、细菌、浮游植物及其它固体有机物的微型动物(纤毛虫等等寄生虫)已经成为了水体自净过程中主体生物,这种水质条件下,你再添加更多的微生物(活菌)也将起不到预期的效果而可能会由于增加水体的耗氧量而起到其他副作用。前几天我们一个朋友在参加一个交流会回来说;有一些专业人员提倡无限度的使用微生物制剂就可以控制水质,这一点可能是他听错了或者理解错误了。

文/广州市胜维饲料有限公司高级工程师施卫民